Abstract

-

Study Design

A retrospective comparative study.

-

Purpose

This study aimed to evaluate the reliability of the external auditory meatus (EAM) as a reference point for determining the cranial center in patients with sagittal spinal deformity. Specifically, we assessed the radiographic visibility and spatial relationship of the EAM relative to the midpoint of the nasion-inion line (MNI) and compared it with the sella turcica.

-

Overview of Literature

The cranial center is commonly defined as the midpoint of the nasion-inion line (MNI). The EAM has been widely used as an approximate surrogate of the MNI; however, its radiographic clarity and consistency are often limited. In contrast, the sella turcica is a singular anatomical structure that is more distinctly visualized on radiographic imaging.

-

Methods

A total of 71 patients who underwent corrective surgery for spinal deformity between 2021 and 2024 were included. Preoperative full-spine radiographs were analyzed to evaluate the spatial relationship between both the EAM and the sella turcica relative to the MNI. Radiographic visibility was classified into three categories: single-point and clear, duplex but distinguishable, and unclear.

-

Results

The EAM was located, on average, 1.1 mm posterior and 17.1 mm inferior to the MNI, whereas the sella turcica was located 13.8 mm anterior and 2.0 mm superior to the MNI. Relative to the femoral head axis, angular analysis revealed that the EAM exhibited a mean posterior tilt of 0.2°, while the sella turcica showed a mean anterior tilt of 1.3°. The sella turcica was clearly identifiable in 84.5% of cases, whereas the EAM was clearly visualized in only 14.1%, with the majority being either duplicated or indistinct (p<0.001).

-

Conclusions

Although the EAM is anatomically closer to the MNI, its radiographic visibility and consistency are inferior to those of the sella turcica, thereby reducing its reliability as a cranial reference point. Further studies are needed to determine whether the sella turcica can serve as a more reliable alternative reference.

-

Keywords: Cranial center, External auditory meatus, Sella turcica

Abstract

-

연구 계획

후향적 비교 연구

-

목적

본 연구는 시상면 척추 변형 환자에서 두개 중심 설정을 위한 기준점으로서 외이도(external auditory meatus, EAM)의 신뢰도를 평가하고자 했다. 외이도의 방사선학적 가시성과 비근점(nasion)과 후두융기(inion)를 잇는 선의 중간점(MNI; midpoint of nasioninion line)와의 공간적 관계를 분석하고, 이를 터기 안장(Sella turcica)과 비교하고자 한다.

-

연구문헌 요약

두개 중심은 일반적으로 비근점(nasion)과 후두융기(inion)를 잇는 선의 중간점(MNI; midpoint of nasion-inion line)으로 간주된다. 외이도는 MNI의 근사값으로서 널리 사용되어 왔으나, 방사선 영상에서의 명확성과 일관성이 저하되는 경우가 많다. 이에 비해 터기 안장 (sella turcica) 은 단일적인 해부학적인 구조이며 방사선 영상에서 비교적 명확하게 보인다는 장점이 있다.

-

연구 방법

2021년부터 2024년까지 척추 변형 교정 수술을 받은 71명의 환자를 대상으로, 수술 전 전신 척추 방사선 영상에서 EAM과 터기 안장의 MNI (midpoint of nasion-inion line)와의 공간적 관계를 분석하고, 방사선 영상에서의 명확성을 분석하였다. 명확성은 명확(single-point and clear), 중복되었으나 구분 가능(duplex but distinguishable), 식별 불가(unclear)의 세 범주로 분류하였다.

-

결과

EAM은 MNI에 비해 평균 1.1 mm 후방, 17.1 mm 하방에 위치하였으며, 터기 안장은 평균 13.8 mm 전방, 2.0 mm 상방에 위치하였다. 대퇴골두 축을 기준으로 한 각도 분석에서는 EAM이 평균 0.2도 후방 경사, 터기 안장은 1.3도 전방 경사를 보였다. 터기 안장은 84.5%에서 명확히 식별된 반면, EAM은 14.1%에서만 명확히 관찰되었고, 대부분은 중복 또는 불명확하였다(p<0.001).

-

결론

결론적으로 외이도는 해부학적으로 MNI에 가깝지만 터기 안장에 비해서 영상에서의 식별력과 일관성이 낮아, 두개 중심으로서 신뢰도가 떨어질 수 있다. 터기 안장이 신뢰도 있는 기준점으로 대체될 수 있는지는 추가 연구가 필요하다.

-

색인 단어: 두개 중심, 외이도, 터기 안장

서론

두개 중심(cranial center)은 일반적으로 비근점(nasion)과 후두융기(inion)를 잇는 선의 중간점(MNI; midpoint of nasion-inion line)으로 간주되며, 이는 과거의 여러 두개골 카데바를 이용한 현수법(suspension method) 연구들을 통해 정의되어 왔다.

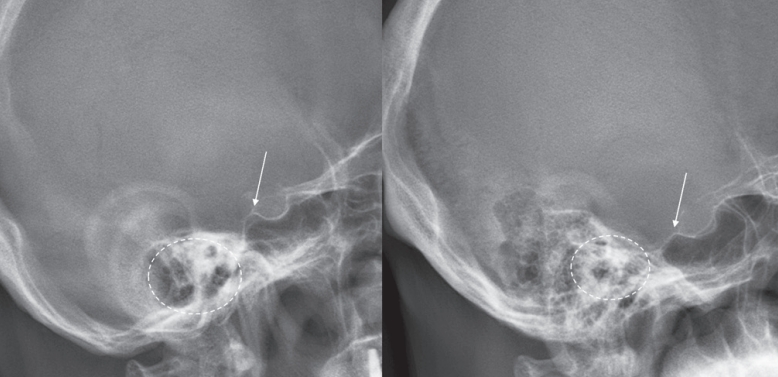

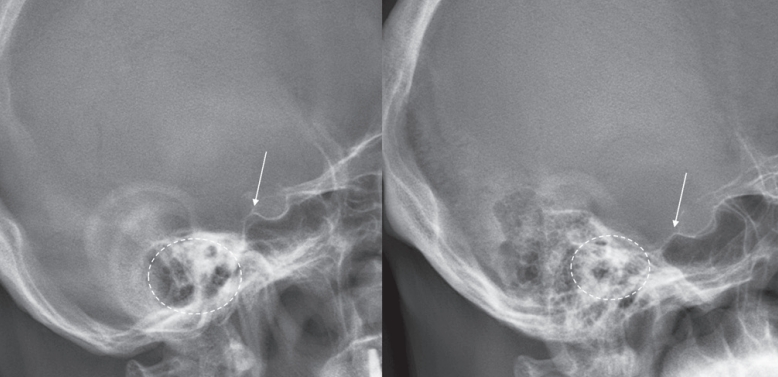

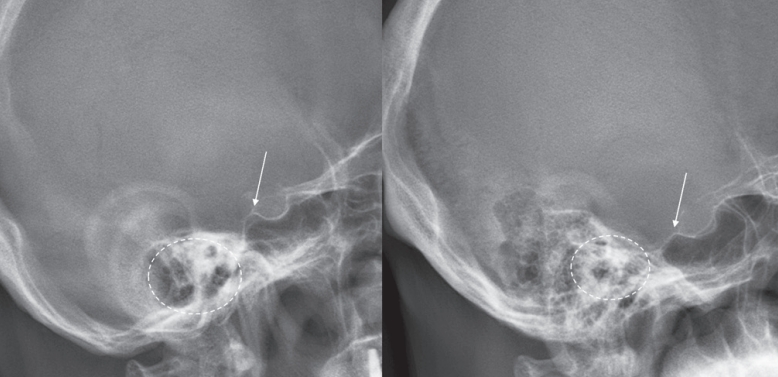

1,2) 외이도(external auditory meatus, EAM)는 MNI의 근사값으로서 두개 중심의 기준점으로 널리 사용되어 왔으나, 방사선 영상에서의 명확성과 일관성이 저하되는 경우가 많다. 이는 주로 확산된 유양돌기 공기세포(mastoid air cells)와 측면 영상에서의 중복(double contour) 현상으로 인해 발생한다(

Fig. 1). 반면, 터기 안장(sella turcica) 은 단일 중심 구조로서 대부분의 경우에서 주변 해부학적 구조에 의해 가려지지 않고 명확히 확인 가능하다. 아직까지 방사선 영상에서의 외이도의 신뢰도에 대해 평가한 연구는 많지 않다. 본 연구에서는 외이도의 방사선학적 가시성과 MNI와의 공간적 관계를 분석함으로써, 두개 중심의 기준점으로서의 신뢰성을 검증하고, 이를 터기 안장과 비교하고자 한다.

대상 및 방법

2021년 1월부터 2024년 12월까지, 시상면 척추 변형(sagittal spinal deformity)에 대해 교정 수술을 받은 총 71명의 환자를 후향적으로 분석하였다. 수술 전 촬영된 전신 척추 단순 방사선 영상(whole spine X-ray)을 기반으로, 두개 기준점인 외이도와 터기 안장의 후방 경계(posterior corner of the sella turcica)의 명확성과 재현 가능성에 대해 평가하였다. 각 환자에 대해 해당 기준점들과 MNI(midpoint of nasion-inion line) 간의 수평 및 수직 거리(horizontal and vertical distance)를 측정하였으며, 대퇴골두(femoral head)를 기준으로 한 상대적 각도(angular position) 또한 분석하였다. 영상에서의 명확성은 단일 점으로 단일하며 명확(single-point and clear), 중복되었으나 구분 가능(duplex but distinguishable), 식별 불가(unclear)의 세 범주로 분류하였다.

결과

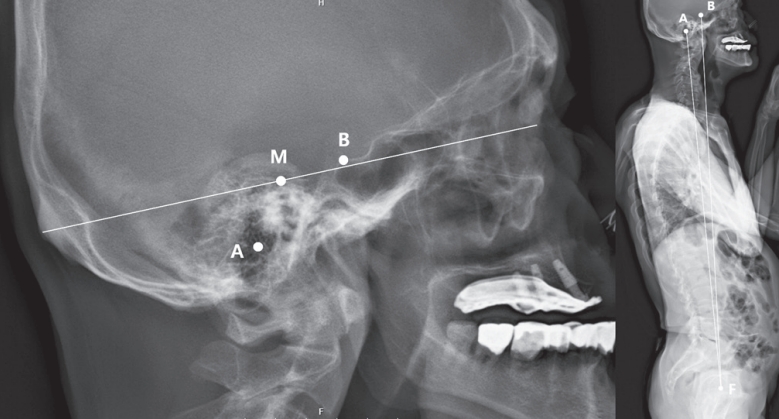

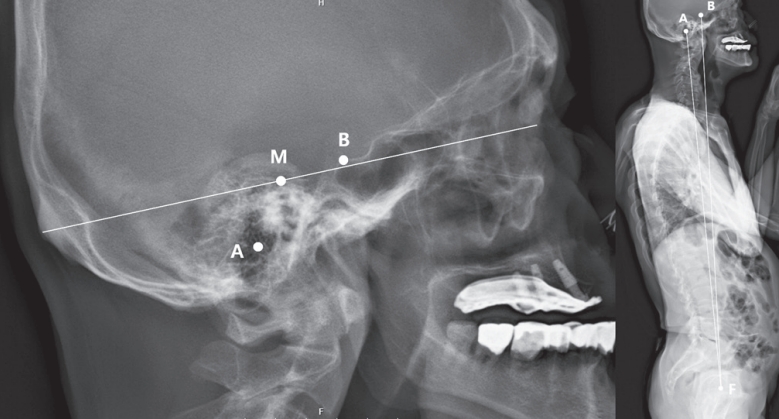

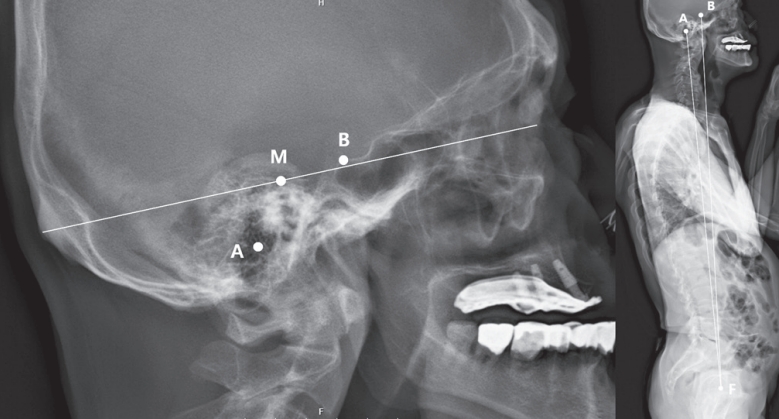

공간적 분석 결과, 외이도는 MNI(midpoint of nasioninion line)에 수평적으로 더 가까운 위치에 있었으며, 평균적으로 MNI에 비해 후방 1.1 mm, 하방 17.1 mm에 위치하였다(

Fig. 2). 반면, 터기 안장의 후방 경계(posterior corner of the sella turcica)는 MNI에 비해 평균 전방 13.8 mm, 상방 2.0 mm에 위치하였다. 대퇴골두 축(femoral head axis)을 기준으로 한 상대적 각도 분석에서는, 외이도는 평균적으로 후방으로 0.2도 경사되어 있었고, 터기 안장은 전방으로 1.3도 경사되어 있었다. 그러나 명확성 평가에서 터기 안장은 84.5%의 증례에서 단일하고 뚜렷한 기준점으로 식별 가능했던 반면, 외이도는 14.1%에서만 명확히 관찰되었고, 이는 통계적으로 유의미한 차이를 보였다(

Table 1, p<0.001). 외이도는 유양돌기 공기세포(mastoid air cells)와의 중첩 또는 측면 영상의 비정위(non-true lateral)로 인해 85.9%의 증례에서 중복되거나 불명확한 형태로 관찰되었다.

고찰

MNI (midpoint of nasion-inion line)가 해부학적으로 두개 중심에 유사하며, 외이도(EAM)의 위치와 거의 유사하다는 해부학적 조사를 바탕으로, 많은 성인 척추 변형에 대한 연구에서 두개골의 중심으로 외이도를 기준점으로 사용하고 있다.

3,4) 실제로 많은 연구들에서 외이도를 두개골 중심으로 간주하였을 시 이를 기준점으로 시상면 균형을 평가하였을 시 수술 후 예후와 연관성이 있다고 발표하고 있다.

5-7)

다만 실제로 방사선 영상을 분석하였을 시 비정위 측면 영상(non-true lateral)과 유양돌기 공기세포로 인하여 정확하게 평가가 안되는 경우가 매우 많다. 외이도와 MNI의 단순 공간적 비교 외에는

8) 아직 외이도의 신뢰도에 대해 정확히 평가하고 보고한 이전 연구가 없다는 점에 착안하여, 본 논문을 통해 예비 보고서 형식으로 외이도의 신뢰도에 대해 보고하고자 하였다. 터기 안장은 외이도와 달리 단일적인 해부학적인 구조이며 비교적 명확하게 보인다는 점을 이용해 비교 기준점으로 설정하였다.

연구 결과 외이도는 해부학적 기준점인 비근점-후두융기(nasion-inion) 선의 중간점과 보다 정렬되어 있으나, 터기 안장(sella turcica)에 비해 영상에서의 명확성과 일관성이 확실히 떨어지는 단점이 존재하였다. 터기 안장은 외이도에 비해 허용 가능한 편차 내에서 안정적으로 식별 가능하므로, 시상면 변형(sagittal deformity) 환자의 방사선학적 분석 시 두개 중심을 설정하는 보다 효과적이고 재현성 높은 기준점으로 활용될 수 있다는 가능성을 가질 수 있겠다. 향후 연구에서는 관찰자 내 신뢰도 평가(intra-observer reliability assessment)와 영상학적 및 임상적 결과와의 상관관계 분석을 포함함으로써, 터기 안장의 기준점으로서의 유용성을 더욱 강화할 수 있을 것이다.

Fig. 1.수술 전 전신 척추 방사선 영상에서 촬영된 다양한 환자의 두부 영상 예시들이다. 흰색 화살표는 터기 안장(sella turcica)의 후방 경각을, 점선 원은 외이도(external auditort meatus)를 각각 나타낸다. 대부분의 환자에서 터기 안장은 명확하고 단일한 구조로 관찰되는 반면, 외이도는 불명확하거나 이중으로 나타내는 경우가 많다.

Fig. 2.비근점-후두용기 선의 중간점(MNI), 외이도, 그리고 터기 안장 사이의 평균적인 공간적 관계를 나타낸 그림. A: 외이도(EAM)m B: 터기 안장의 후방 경각, M: 비근점-후두융기 선의 중간점, F: 대퇴골두 중심. 외이도는 MNI와 수평적으로 더 가까운 반면, 터기 안장은 MNI와 수평적으로 조금 더 앞에 있었다. 터기 안장은 외이도에 비해 대퇴골두 중심과 각도적으로 더 앞에 있었다.

Table 1.척추변형 71명 환자들의 외이도와 터기 안장 비교

|

변수들 |

전체 환자들 (N=71)

|

|

외이도(EAM) |

터기 안장(Sella turcica) |

p-value |

|

나이 |

66.0±8.7 |

|

|

|

여성 |

50 (70.4) |

|

|

|

명확도 분류 |

|

|

<0.001 |

|

단일하며 명확 |

10 (14.1) |

60 (84.5) |

|

|

중복되었으나 구분가능 |

34 (47.9) |

0 (0.0) |

|

|

식별 불가 |

27 (38.0) |

11 (15.5) |

|

|

수평거리 (mm) |

|

|

|

|

∆ MNI |

-1.1±5.0 |

13.8±3.6 |

|

|

∆ ST - EAM |

14.9±4.4 |

|

|

|

수직거리 (mm) |

|

|

|

|

∆ MNI |

-17.1±5.3 |

2.0±6.0 |

|

|

∆ ST - EAM |

19.1±5.8 |

|

|

|

각도거리 (°) |

|

|

|

|

∆ 대퇴골두 |

-0.2±5.0 |

1.1±4.8 |

|

|

∆ ST - EAM |

1.3±0.6 |

|

|

References

- 1. Vital J., Senegas J.. Senegas, Anatomical bases of the study of the constraints to which the cervical spine is subject in the sagittal plane A study of the center of gravity of the head. Surgical and Radiologic Anatomy. 1986;8(3):169-73.

- 2. Beier G., et al. Determination of physical data of the head. I. Center of gravity and moments of inertia of human heads; 1979.

- 3. Hasegawa K., et al. Standing sagittal alignment of the whole axial skeleton with reference to the gravity line in humans. Journal of anatomy. 2017;230(5):619-30.

- 4. Scheer JK, et al. Cervical spine alignment, sagittal deformity, and clinical implications: a review. Journal of Neurosurgery: Spine. 2013;19(2):141-59.

- 5. Sugrue PA, et al. Redefining global spinal balance: normative values of cranial center of mass from a prospective cohort of asymptomatic individuals. Spine. 2013;38(6):484-9.

- 6. Kim YC, et al. Novel radiographic parameters for the assessment of total body sagittal alignment in adult spinal deformity patients. Journal of Neurosurgery: Spine. 2019;31(3):372-379.

- 7. McClendon Jr J., et al. Cranial center of mass compared to C7 plumb line alignment in adult spinal deformity. World neurosurgery. 2016;91:199-204.

- 8. Makino R., et al. Radiological comparison of the midpoint of the nasion-inion line and the external auditory canal for measuring the cranial center of the gravity-sagittal vertical axis. Interdisciplinary Neurosurgery. 2021;26:101299.

Figure & Data

Citations

Citations to this article as recorded by